扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),作者:陈皮,头图来源:东方IC

一半灰暗一半蔚蓝/云飞得好快

一个人瞧着窗外/移动在这漂浮城市

——莫文蔚《境外》

你有没有过某一瞬间产生这样的疑问:为什么我们的生活会是今天这个样子?

比如,为什么我们坐的是不锈钢椅子,待的是白色墙壁环绕的房间,我们每天会经过千篇一律的方块玻璃大厦,还有我们从天桥上俯瞰到的是扭曲着汽车长龙的高速公路?

关于这个现实的答案,实不相瞒,非常的“不现实”——因为曾经有一群人,他们真心地想要造出“漂浮城市”,今天这一切,正是那场幻想的遗产,也是那场幻想“失败的产物”。

说起来,它的起因还与当时996的劳苦大众有关系。尽管今天大多数人都不记得了,可是那场幻想离我们一点都不遥远,距离它的结束,甚至不过五六十年。那可能是迄今为止的最后一次,人类还能集体发烧地、由衷相信乌托邦可以实现,而当年这群乌托邦发烧友,则被列入了现代史上最伟大建筑设计师的名单。

下面要介绍的,就是这场美好的发烧史如何从始至终,以及其中出现的最近这一百年里最野心勃勃的尝试。

从前的人想象的摩登未来是什么样子?

现在有个风格词叫做“蒸汽朋克”,它描述的是一个我们想象中的、滞留在维多利亚时期蒸汽工业社会的架空世界。但是很奇妙,真正出生于蒸汽工业时代的一些最有想法的人,他们也在想一个我们这个时期的架空世界。

不过他们还相信,这个架空真的可以成为现实。

我们现在回看工业革命时期,又给了它一个名字叫做“机器时代”,表示人类社会终于从个体手工业走向了机器生产,也表示,农业人口被机器主人拔起来,转而在城市里种下了一个新的“奴隶”阶级,也就是后来所说的“无产阶级”。

到了19世纪末20世纪初,这个工业社会已经相当成熟而且僵化了,再加上一战后的萧条,当时的普通工人可以窘迫到什么程度呢?——想想《摩登时代》里的查理,每天只知道拧螺丝,生活质量还不如监狱有保障。

所以,人们也就自然会想到说,是不是美好的未来就是不用再为机器卖命,不再那么辛苦,强大的机器要反过来造福我们了?

那个年代出生的建筑大师们,正是这么想的。

倒不是因为他们都生在工人家庭,最主要的原因是他们所面对的城市本身。

随着19世纪的殖民与工业而不断扩展出来的行政大楼、银行、博物馆,美则美矣,对劳苦大众却是视而不见的。

© Simon Chaput / OnP

因为“建筑”(L‘architecture)这个词,在当时还不包括普通的住房、工厂这一类,而是指作为重要公共功能的仪式性建筑,就像人靠衣装,像巴黎这样的“世界之都”,就特别需要用气派的建筑来表现自己有多么繁荣强盛。

比如当年查尔斯·加尼叶设计的巴黎歌剧院,规模宏大,古希腊罗马式的柱廊,大理石、青铜和镀金的表面,壁画、浮雕的装饰,极尽奢华之能事,必须聚集一支包括有石匠、木匠、金匠、画家等等的庞大团队,方能完成。

© Jean-Pierre Delagarde / OnP

这些建筑越是壮观,对于那时的穷人来说,就越没有帮助。换句话说,建筑本身已经成为了一种不平等的象征。

不平等,那就不再只是一个美学或经济的问题了,它已经触及到了道德问题。

既然触及道德问题,那么改造建筑,势在必行。

所以到了20世纪初,怀有理想的先锋建筑设计师们就开始蠢蠢欲动了,想象一下:

如果去掉一切浮夸的装饰,用廉价的材料,让建筑不再成为官僚阶级的资产,工人不再如此辛苦;

如果机器用于设计(工业化),批量生产房子,改善人民的生活,人民也不再是机器的奴隶;

如果人民不再为生活发愁,人民就有了进一步教育的可能,社会就有了进一步得到改造的可能……

于是,20世纪初的现代主义乌托邦幻想开始了。

其中一位建筑大师如此总结,“我们非常确认,如果你有好的建筑学,人民的生活将会得到改善。建筑学能改善人,人也能改善建筑学,直到完美无缺为止……我们从此以后就会幸福下去。”

今天大都市的模样,100年前就出现在草图上了

第一次世界大战折损了许多艺术人才,意大利天才建筑设计师安东尼奥·圣埃利亚就是其中之一。他在战场上身故时,才28岁,如果得以存活,他可能才是那个被墨索里尼请来设计“第三罗马”的人。

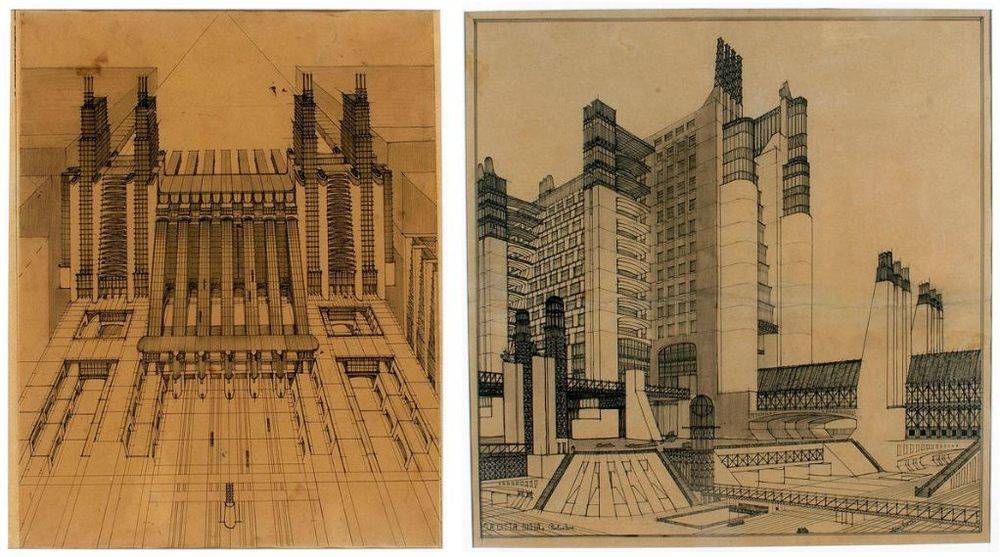

他曾经像科幻小说家一样,在图纸上详细画出了一座未来“新城”(la città nuova):由混凝土、钢铁、玻璃建成,耸立着线条、平面、几何立体的理想都市。就像他在《未来主义建筑宣言》中写道的,“我们不再属于大教堂、宫殿、集合大厅……未来主义的房屋必须像一个奇大无比的机器。”

“新城”中的火车站等建筑 / Wikimedia Commons

这张“新城”草图虽然没有等到主人归来,不过如果仔细观察,还可以看到今天的火车站、港口、高速公路之类的影子。

现在我们已经对混凝土、钢铁、玻璃司空见惯了,但是请注意,这些正是当时的建筑师们所发现的轻便廉价的材料,在他们之前,传统的建筑还是沉重的砖石和木头,需动用大批人力,动辄几十甚至上百年,而且连十几层的高楼都很难造得出来。

反乌托邦科幻电影《大都会》,与“新城”设想暗合

另一位和圣埃利亚具有类似天才的建筑设计师,也有一张实现不了的乌托邦草图,不过他也证明了一件事,理想走进现实的结局并不美好。

勒·柯布西耶,一直梦想着将巴黎打造成“光辉城市”。

具体做法是,把玛德琳广场、巴黎歌剧院这些他称为地表“硬壳”的建筑物统统拆掉,替换成高大的“玻璃水晶体”;交通拥堵的街道难以解决,干脆也拆掉,替换成快速通道,人们要么坐在汽车里,要么坐在飞机里,从一座建筑物飞驰到另一座建筑物。

简而言之,这将是一座“沐浴在光线和空气中的……垂直城市”。

然而,它并没有得到认可。

柯布西耶唯一能够证明自己的机会,就是从中取一栋理想的居住单元楼,建成后来坐落在法国马赛市区附近的“马赛公寓”。

这栋公寓高18层,面朝大海,背对山峦,有着妥善利用空间的、今天称为loft的居住单元;

大楼第五层是综合性大商场,从购物到吃喝一应俱全,住在这里理论上可以不用每天往外跑;

花园式屋顶是这栋楼的最佳体现,建有一座体育馆、一个健身训练场、一块儿童浅水池,以及一条自行车跑道。

柯布西耶把这栋大楼想象成一个自给自足的公社,而住在这里的人,大概就是他所说的“新人”:热爱速度和社会主义、粗茶淡饭、新鲜油彩、卫生、日光浴、低矮的天花板,以及足球的人。

结果如何呢?曾经一度——

池子已经开裂,体育馆关闭了……而那座自行车跑道垃圾满地,到处是碎裂的混凝土和缠绕成一堆的生锈的脚手架。

……那座“购物商场”始终空无一人,后来改建成一座简朴而同样空荡荡的旅馆,名叫勒·柯布西耶旅馆。在那儿,睡不着觉的客人,可以倾听大厦内凛冽北风幽灵似的号叫。

——书籍《新艺术的震撼》

不过今天,据说屋顶被利用来举办文化艺术活动,住在这里的人也多文艺工作者,再加上这栋大楼的“出身名门”,似乎在二手房市场上一应难求。

柯布西耶要是知道了,大概也只能是无奈中透出一点心酸吧。

最著名也最短命的理想学校

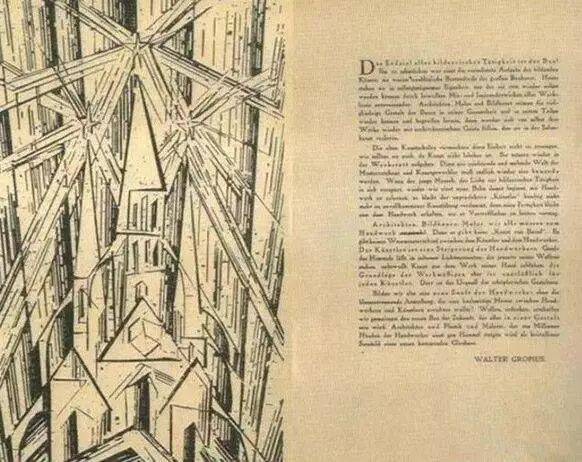

包豪斯,这所最著名也最短命、有着最奇葩的老师和学生的艺术院校,也是现代乌托邦理想下的结晶。

包豪斯芭蕾舞剧场

它的第一任校长瓦尔特·格罗皮乌斯,是现代乌托邦建筑师中第一个使用玻璃幕墙的人,而第三任校长密斯·凡德罗,就是现代玻璃大厦的发明者。

1919年立校时发布的第一份包豪斯计划书,封面图案是一座三塔尖的哥特式教堂,塔尖指向星空,周身被光束所包围。计划书里说:

“不要在手艺人和艺术家之间设置傲慢的屏障和种种阶级差别!让我们大家一起愿望、构思并创造未来的新结构,它将拥抱建筑、雕塑和绘画,将其融为一体,它总有一天会像一种新信念的水晶象征一样,从成百万工人手中,向天堂耸立起来。”

水晶象征、向天堂耸立,很容易就联想到如今各个城市标榜的上百层最高大厦。从这个角度看,包豪斯姑且也算是完成了一半使命。

“Bauhaus”这个名字,本意就是“造房子”,但它还带有建造公会(Bauhütten)的含义,那是中世纪时为大教堂工作的石匠和设计师住的地方,其实格罗皮乌斯一开始想的,就是一个自由又浪漫,艺术家和工匠一起,为建设一个现代乌托邦时刻准备着的地方。

学校最初设在德国的文化中心魏玛,由两个艺术院校合并而成,为格罗皮乌斯的开创性教育打头阵的艺术家兼导师,不得不提约翰·伊登,一位相当优秀也相当异类的导师,他的课极其富有仪式感。

他会把自己的教室称为“圣殿骑士厅”,在里面挂一面太阳旗,课前还会要求学生先进行一套节律运动来调整呼吸,然后才开始一天的艺术探索。

这和他认同玛兹达教(即拜火教,也是汽车马自达名称的来源)有很大关系,为此他还宣布头发是罪孽的标志,坚持餐厅要有素食厨房,大量吃蒜——他的课堂总是有一股浓浓的蒜味。

《现代艺术150年》书中描述说,当学生们在课堂上苦苦等待艺术灵感的时候,伊登自己却会跑进城里去“漫步”。他总是一副光头、圆眼镜、黑色外衣的模样,看起来既像《007》里的反派,又像宗教教派头目。

但是这个异类老师非常善于教导学生遵从内心直觉进行创作,他还是现在的艺术课程“三大构成”的发明者。

包豪斯聚集了许多世界级艺术家,大多都特立独行,而招来的学生也是自由得一塌糊涂,不是奇装异服,就是穿得像个乞丐,大半夜去裸泳,把魏玛广场上的歌德席勒雕像涂成红色,在烛光下朗诵《吉尔伽美什史诗》,周末还经常在居民区聚会或演出,惹得附近居民怨声载道。

这些罗曼蒂克的学徒,就是后来那些长发艺术生的先辈了。

不过这些包豪斯行为在政府和居民看来,就很迷惑了——说好的工业设计、工业合作,到头来怎么会是一群“身穿罩衫,互相洗脚”,用自制扁斧在木头上劈砍图案的人?

当时的右翼政府就怀疑这里是左翼分子的聚集地,于是将拨给包豪斯的资助减半,仍处于一战战败阴霾里的德国,通货膨胀、物价飞涨,包豪斯生存很不易,只好从魏玛市搬到了德绍,一座制造飞机的工业小镇。

校长格罗皮乌斯这时候也识时务地放弃了中世纪作风,他宣布说,要“规避一切浪漫主义修饰和奇想……而对活生生的车辆和机器环境,采取坚决果断的积极态度”。他还亲自设计了一座用混凝土、钢铁、玻璃建造而成的一体化校园。

© Gili Merin

这一刻的包豪斯,终于转变成了我们今天所熟知的包豪斯——现代工业化设计的代名词。师生们开始设计出适合工业量产的极简沙发、桌椅、水壶,还有白色的平顶住房,这些将一直影响到今天的宜家家居、性冷淡风设计,甚至经典科幻《2001:太空漫游》,不过都是后话了。

《2001:太空漫游》剧照

后期的包豪斯也没有打消右翼的疑虑,被企业采用的设计也不多,校长一直希望出现一个建筑的“艺术之王”,好巧不巧,最终迎来的却是希特勒。

当希特勒的纳粹突击队空降包豪斯校园时,他们打碎玻璃,扔出所有东西,将德绍的校园占为己用。包豪斯无奈再度搬家,柏林成了他们的最后一个落脚点。

可是到了1933年,希特勒的政治地位稳固后,包豪斯还是走到了头,它只存在过短短14年。

4年后,希特勒还办了一次“堕落艺术展”,专门鼓励民众去嘲笑现代艺术品。

乌托邦最终变成了面子工程

柯布西耶的“光辉城市”没有成真,不止是他本人的终身遗憾,往后许多人也将对它始终抱有幻想。

柯布西耶的信徒之一,巴克敏斯特·富勒就想象了一个曼哈顿外的“浮动式四方城”。

而柯布西耶的另外两个也许是最优秀的信徒,最终在巴西内陆的红土高原上,为现代“钢架x玻璃”的乌托邦幻想画上了终止符。

50年代,巴西想“开发”内地,向世界展示自己的经济实力,于是决定建一座新的城市,这座城市就交由卢西奥·柯斯塔与奥斯卡·尼迈耶设计。

这是两位非常有才华的建筑师,他们模仿柯布西耶的理想城市,前者负责了市政规划,后者设计了主要的城市大厦。

按计划,这将是充满阳光、理性与汽车的城市,当时的媒体都给了积极正面的报道,其他建筑师都不敢批评,《新艺术的震撼》中描述说,“从草图和照片上看很像模像样:这是地球上最上相的新城。”

这个城市最终在60年代建成,取名巴西利亚,然后——

开阔的公路上不是空荡荡就是交通堵塞,因为就像柯布西耶所想象的,人们行驶汽车在建筑之间移换,并不需要步行,所以现实是,行人只能在车流间想办法横穿马路;

高大上的建筑不久就出现金属生锈、混凝土剥落、砖石有裂缝等问题,因为这座城市既是个大型的形象工程,并不差钱,官僚和承包商们就不妨大谋私利,用廉价材料供建筑师们去拼凑梦想;

巴西利亚的国会大厦被戏称为“筷子加碗”的设计,碗口朝上的是向公众开放的众议院会议厅,碗口朝下的是常常涉及国家机密的参议院会议厅,然而人们对此的解读是,一个张嘴要钱,一个扣钱,中间的筷子正好是办公楼,就是花钱的;

而在这上班的政要们,他们自己也不会在此安家,豪宅与家人都在里约和圣保罗……

最终,一个本想反对权力阶级仪式性建筑的理想城市,却证明了自己才是现实中的“仪式性”建筑。

我们今天再看黑色的钢铁玻璃大楼,会觉得压抑、冷冰冰,而那些建筑大师们,近乎天真,缺乏人性的考虑,但这场数十年的徒劳对于我们来说也并不是无价值,至少你现在会知道,从写字楼到到现代家居设计,从卢浮宫的玻璃金字塔再到科幻电影,都从现代主义建筑中提取过美学灵感。

纪录片《二十世纪的面孔》中说,每个现代城市都成了包豪斯的生产机器。不如这么说,现代生活中的每一块拼图,几乎都还残留着当年那场光荣梦想的一点点痕迹,而现代主义建筑还将无限深远地影响此后的每一个城市。

至于20世纪初还在坚持的那场乌托邦幻想,则恰恰证明了人类某种难能可贵的品质,就是不轻言放弃。

因为对美好,人类始终还抱有希望。

本文来自微信公众号:看理想(ID:ikanlixiang),作者:陈皮