扫码打开虎嗅APP

他们以同等心力在与沉默的生活对抗,酷似一个个平原上的“刘小样”,抑或是小镇上的“王彩霞”。本文来自微信公众号:远野计划 Now(ID:gh_467b0a82775f),作者:朱玲玉,图片:朱玲玉,编辑:陈远野,原文标题:《我去了12个县城,寻找在快手上写诗的人》,头图来自:朱玲玉

2022年12月,疫情放开,我从成都出发,走访了12个县乡,寻找12位在短视频平台写诗的人,为他们留下影像记录。

这份名单上的人身份各异,外卖员、牧羊人、盲人按摩师、油漆工、菜农、地摊小贩、钢铁厂女工、小镇无业青年、农妇,也有电台主持人、高中生、历史老师。

我对他们的最初印象是写诗的形式感。在页面上,他们把某些生活碎片拍成一段小视频,作为背景画面。它们通常是四季里的花朵、蝴蝶,建筑工地、乡镇集市,也有黄土上的村庄、田垄和各类家畜,甚至一只羊的分娩过程。画面上,再用彩色大号或加粗字体粘贴上诗歌,有的还会配上广场舞音乐或者自吟自唱的通俗民歌。

他们写诗的场景也和生活紧密相连。炼钢厂、菜地、杂货摊、羊群、灶台、工地、送外卖途中,他们碎片式地写。敲打字符的手上沾满泥土、灰尘、面粉、油污、墙漆等。他们的手机,也被赋予着这些生活的痕迹,连同指纹,为诗歌打上了个人专属的“记号”。

即使形式朴拙,原始,但他们一直在更新。这事儿本身就有反差感,在一个短视频平台上,居然有一群普通人长年坚持写诗。以往,诗这种形式似乎自带纸香,是让额头上仰的高等语言,但在他们的视频画面里,诗歌变得分外可近,是能嗅着草腥气的脚下尘土。

农妇韩仕梅

外卖员 王计兵

油漆工 滴水穿祁石

小镇失业青年 任嘲我

地摊老板 冷冬年

我不大喜欢羊,但我又必须热爱它

从洛阳到李楼村的国道公路上,一轮红色的月亮在马路伢子忽上忽下、忽明忽暗。我拍下来发给李松山,他说:“这月亮,昨天就红了。”随后他也发来一张照片,炭火炉子上一锅羊肉冒着腾腾热气:“等着给你接风。”

到他家已是晚上九点多。桌上的羊汤还在炭火上烹煮着,李松山和妻子孙丽为我倒了满满一杯烧酒。酒酣耳热时,我们分享着彼此的生活,一到共情处,他们立即续上新酒。我能感觉到他们内心愿意交付给陌生人的善意与真实,这也是他们能够结为伴侣的原因。

李松山是一位牧羊人,42岁。4岁那年,因患脑膜炎耽误治疗,父母以为治不好了,差点把他遗弃在草丛,幸好被一位邻居拦了下来。他活下来了,但从此留下后遗症,左腿左手不协调,说话也有障碍。四年级就辍学了。

李松山的父亲已经去世七八年。母亲今年76岁,虽生养了四个子女,但一直是李松山独力赡养。家里养了20只羊,还有四亩地,种冬小麦,春玉米和花生。

他在诗作《栽树》里写到他和母亲的生活:

我刨树坑。她扶树苗。

河床被现代化的荒草占领。

河水清澈,水花亲吻着鹅卵石

她挖的树坑又大又圆。

她是弃婴。贫农。没上过学。

信赖于镢头和铁锹的哲学。

现在她的背有点驼,扶树苗的手有些抖。

我也一样。我们一边封土,一边互相纠正。

5年前,他在网上结识了另一位民间诗人孙丽,为她写了五年情诗。孙丽离异后,带着五岁的小儿子离开前夫的家庭,从此在农村也被边缘化。因为诗歌的共同意趣,两个人的交流很投契。孙丽渐渐被他的执着、善良、质朴打动。这段恋爱,曾遭到诗友和亲朋的一致反对,但他们还是在2021年结婚了。

作为健全人的孙丽,嫁到李楼村后,却处于非议中。村里有人把她看成一个骗子,“因为在他们眼里,一个正常人不会嫁给残障”。在她之前,李松山的恋爱对象也是残障女性。

这段婚姻,在诗歌圈里被传为一段佳话。他们有时会在野外对诗。他说一句,她对一句,这些句子放在一起,就成了诗。

有一次,孙丽在地里扒花生,李松山在旁边拿着手机拍照,打趣:“妈和小丽在薅花生。”孙丽应一句:“阳光赤烈。”他调侃自己的惫懒:“而白云最宠溺的那个人是我。”孙丽笑了。他又说:“经过一个上午的努力,这一块地的玉米还剩三分之一。“孙丽附和:“还有一半有余。”他又接:“你站在地角”。“你站在地中”、“从不同的视角看问题”、“是不同的问题”……一来一去,生活的一地鸡毛渡向了诗意。孙丽把这些句子都记在手机记事本里。

李松山和孙丽的孩子之间,有那种如亲生父子般的相处和感情。李松山去麦地里放羊,儿子一定要跟着去。李松山不允,他就默默跟在我们后面。羊出了圈,撒了欢地跑,李松山跛着脚一路追着。

冬日里的麦地,已是一爿新绿。孩子也脱僵似的疯跑,李松山呵斥他回去做作业。李松山说:“他应该离羊远一点。”他的意思,或许是让儿子离他的命运远一点。

他被困在了羊群中。几年前,村里人给他介绍了一个北京的工作,当超市保洁员。他连夜坐着绿皮火车到北京。第二天,主管通过了他的面试,说一个月保底两千,干的好有提成。他很兴奋,终于也可以靠双手养活自己。可是,干了个把小时,经理又把他叫到办公室,说不能用他,怕担不起这个责任,还递来二十块钱。他没有接,走出了超市。

他在诗里写:“我不大喜欢羊/但又必须热爱它”。孙丽也在诗中写,“我们看见同一朵云/来自春天的深处/放下困境,作为一只羊,奔向一只羊”。

盲人摸诗

在按摩店,我为57岁的视障者史欣欣拍摄了肖像。以往采访视障人士时,我常发现他们面对明眼人普遍存在焦虑,不知道视线该落在哪里,担心眼睛是否对焦。但是镜头里的史欣欣,目光丛容、放松。后期,照片被放大在屏幕上,面对一双灰瞳的直线凝视,心里竟有一丝颤动。

她在洛阳经营一家夫妻按摩店,已有十几年。她和丈夫都是全盲。12岁那年,她的腿上长了一个骨瘤,手术中发生医疗事故,醒来以后就双目失明了,四处求医几年都无果。“当时我父母就有了一块心病,突然一个孩子看不见了,是一种灾难性的变故。”出门,姐姐领着她走,有小孩在旁边说,这孩子眼瞎了,她的心一沉。

后来,她只能去上盲校。一次,在校外迷了路,同校的一位聋哑人把她送到了宿舍。她写了一首《谢谢你,兄弟》,这是她平生第一首诗。

成年后,没有更多的路可以走。去按摩学校,当盲人按摩师,踏上大多数盲人的道路,但至少“不再是一个家庭的累赘了,不再是一个让父母亲家人发愁的孩子了”。

她在诗作《爸爸的梦》中写:

一天 爸爸说:他做了一个梦

梦见咱们荣的两只眼睛

又重建了光明

全家人都默默地流泪了

一旁的姐姐说:同仁医院能够移植眼球

那我愿意捐出一只眼睛给荣

还有我

还有我

哦 那是哥哥和妹妹的心声

荣在一旁傻傻的笑着数

一颗、两颗、三科(颗)

好像是在数天上那几颗最亮最亮的星星

爸爸叹了口气 你们都还太年轻

自己的路还有好长好长

假如有可能 我和你妈给荣一人捐出一只

我们年纪大了

自己剩下一只眼睛

生活中能够看路就行

30岁那年,她生下了儿子,家里就一直聘着住家保姆。她知道从小成长在一个视障家庭多少会有些阴影,就竭尽全力培养儿子的自信心。

小时候,儿子常带同学来家里玩,随着长大,次数越来越少。每逢家长会,儿子会说:“你去不去都行”,但她从不缺席。五年级时,一篇作文题是《梦想》,儿子写:“愿天下残疾人都拥有健康”。儿子想学钢琴,但她和丈夫的收入支持不了,还是她父亲给买的新钢琴。

她平日里在手机里写诗,儿子会帮她改错别字,编成word文档。丈夫要晋聘职称,申请文件也是儿子弄的。出门买机票、火车票,都是儿子包办。

小区里的人经常夸儿子长得好看。店里的客人看到他就问:“这个帅小伙子是谁家的孩子?”她连忙应声:“是我的,我孩子。”她想象儿子的样子,“应该是眼睛大大的,睫毛很长,像爸爸的睫毛,瘦长脸,白白净净,细高挑,文文气气的”。

儿子要去伦敦开普敦大学读研究生,读服装设计专业。丈夫担心供不动学,她却毫不犹豫贷了二十多万。出国前,儿子说,国外文明程度高,残疾人受尊重,福利也比较好。他还在国外的app上,注册为助残志愿者。

生活上,她和丈夫都依仗住家保姆冯姐,他们已经在一起生活十几年,相处也像亲人般。冯姐每天负责他们的出行、做饭、买菜等所有家务。她经常跟着冯姐一起去超市买菜或者去公园里散步。

我读到她在写作培训班交给老师的一首习作《盲人跳绳比赛》:

裁判员的哨音响起

运动健儿迅速调整站立方向

他们竖起耳朵

手握绳柄

等待起跳号令……

他们抡起手中的绳子

如同抡起心爱的花环

他们驾着热浪

展开双臂

像一群超低空飞行的雄鹰

汗水 一串串洒在球场

在阳光下 摔出无数道金光……

培训班老师对“竖起耳朵、调整方向”的描写很不解,建议修改。她依然坚持,因为觉得这很重要,明眼人一般都是睁大眼睛去看,但盲人看不见都要竖起耳朵,全部精力都在听上,“听到哨声响我们才能知道往哪边,然后起跳,奏乐。”可老师是明眼人,不理解她的用意,“有的明眼人看事物,看到的是他们的认知能力,看到的就这一点点。”

不知是不是失明前的图像记忆,她的诗作具有生动的画面感。我很想知道一个后天失明的视障者,是如何运用感官体会世界,并转化成文字。她用鲜活的细节解答。

写“捧一朵五月的花”,比如芍药,她清晰地形容:“比牡丹的层数少、薄,牡丹花一层一层可厚可厚的,但花期太短,还有冬青树围着。”在公园里,冯姐看到花开,就把她的手拉到花前。她用两只手把玩,手指的触摸仿佛画笔,把花朵和叶子的轮廓一点一点在脑海里勾勒出来。

她与我说,“看不看得见不影响写诗,全凭想象力。”姐姐爱给她买衣服,她不高兴,因为不喜欢。别人都觉得稀罕,楼下邻居都老问:“你穿这衣服,怎么知道上身白的,下身是黑的?”她指着自己的脑袋,答:“我有中央处理器,管用,软件还特别多。” 她喜欢自己买衣服,用苹果手机读屏,白色,红色,绿色,都能知道,还会模仿明星穿搭。

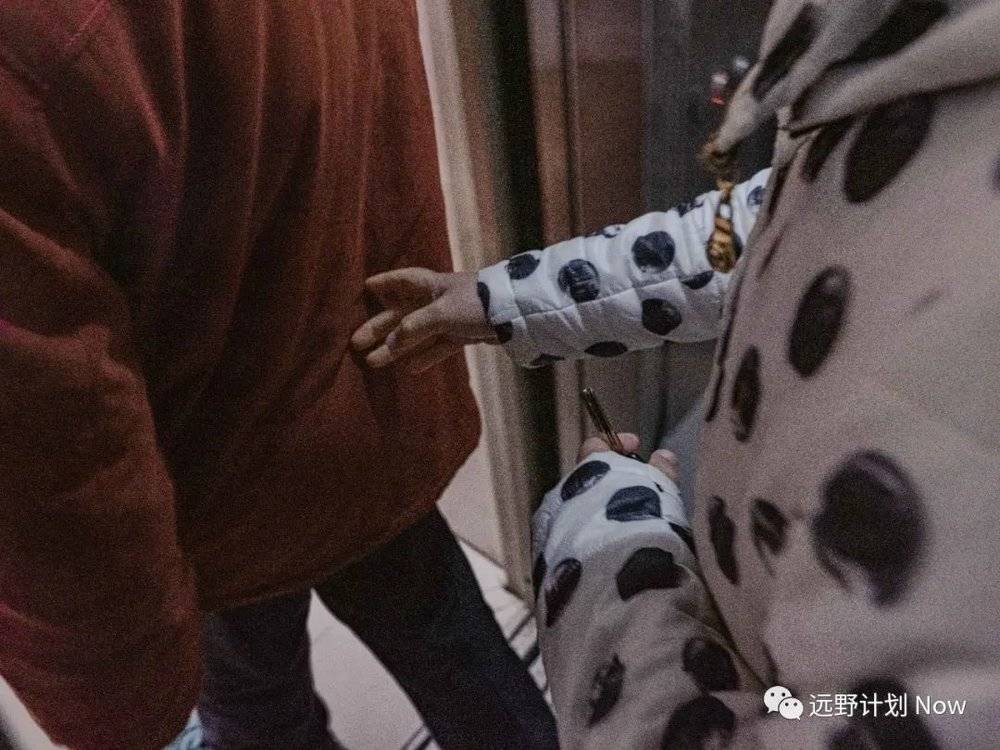

拍摄时,我跟着她和冯姐去超市买菜。出电梯时,冯姐走在前头,步子很快,似乎把她忘在了身后。她却很镇定,伸出一只手指轻轻碰了碰冯姐背上的衣褶,就确认了方向,跟着走出电梯。

买水果的时候,冯姐也都让她来挑。她说:“明眼人依赖眼睛看,以为葡萄看着绿,就是新鲜的。我摸着就不新鲜,软的很,不支棱,拎起来好多都掉了。”但有的时候,她也没摸到水果上的疤,冯姐就会数落:“这么大疤都拿来了。”她坦然接纳,“这就是眼睛的作用。”

我问她为什么去网上写诗?她回答:“希望残疾人也能参与社会,让社会知道我们,了解我们这个群体的面貌。我要不写,你们咋知道盲人还会跳绳,还弄跳绳比赛。”

我又问,诗歌对你意味着什么。她说:“诗歌其实也是一种看见,象征着精神、爱与炽热。要是不读诗歌,不爱文学,可能想不到这么多。”

句子从钢的缝隙里溜出来

1970年生的曹会双,原来是山东莱芜国营钢铁厂里的泵房工。她的父亲在这个厂退休。高中毕业后,她也接了父亲的班,最近刚退休。丈夫也是这里的技术工。

这家她工作了25年的钢铁厂,有着错综交叠的庞大建筑物结构,透出钢铁质感特有的凝重。一声声捶打声似乎要撞破耳膜,机械的运转也颤动着地面。她身高大概一米五,站在车床下面更是衬出矮小。

她捧起一手铁精粉给我看。那是反射不出一丝光芒的黝黑颗粒。铁精粉是造钢铁的最初原材料。这家工厂的生产线就是将有水的铁精粉输送到下一个厂子蒸干,然后输送到莱钢。

她在诗里这样描写:

父亲用一生的茬茬经历

囤积了一座丰富的经验矿山

父亲常以健谈开采出坚韧的矿石

我用聆听的生产流程一级级破碎后

用思索磨选出领悟的精铁粉

用思考浮选出了悟的铜或钴的精粉

用真诚重选出参悟的金精粉

若想有各类金属的品质与市场价值

我须得躬身,分门别类

一个步骤一个步骤地冶炼

工作时,她经常偷偷溜到工厂的无人角落里,捧起一本诗集,或在笔记本上写下自己的诗句。身边没有人能懂,丈夫读不懂,同事们也常常当作闲话,写得不好笑话她,写好了还是笑话她。

她从90年代开始坚持写作,每天都写两三首,她说:“文艺这条路,一岁年龄一岁心,得慢慢来”。

2005年,因为生活里找不到志同道合的人,她想上文学论坛,找了个培训学校上电脑操作课程,学费花了860元,那时一个月工资也就五六百,还花了五六千买了台电脑。当时孩子上小学,刚买了房,手头也正拮据,丈夫也不太支持,说:“你买了还不知道写出个啥样来,能行吗?”

她说:“我一定得写好。”

她最喜欢的诗人是茨维塔耶娃,她在异国女性的诗句里读出了“心灵相通”,自己写道:

这些句子,说到我心里了

直想拍桌子欢呼几声

我那些难挨的时光,难挨的煎熬

作者已替我说得周周全全

还把挨过之后的重生也说得枝繁叶茂

这种妥贴的共振

是一等一的幸运

至今,她的诗作累计到了280万字。她从床底下、桌子下、柜子里搬出来的笔记本,共354本,排列在一起高达3米8。那些笔记本上,都是密密匝匝的“草书”,看得出是灵感涌出时的慌忙记录。她羞涩一笑,说“这字都只有我自己看得懂”。

这些诗作都是在生活的缝隙里溜出来的,“天微微亮,我湿淋淋地倾诉/和一支笔的伤心,页数相等”。即使是书写生活中最平凡的事物,比如一块豆腐,一根芹菜,也充满天马行空地自由感。曹会双说,“我的幻想力很好。我想周游世界,但我暂时我还做不到,毕竟作为一个母亲不能太任性了。”

我问她,“你这么‘飞’的人,怎么受得了这么多年钢铁厂工作?”她摆摆手,说:“太痛苦了!”

她在一首《偏旁》里写:

我的拙作是副刊上的小小偏旁

……

小小的偏旁里

有命运的咳嗽,有生命的指望,有笃定的信念

……

挣扎了这么多年

仍在原来的草坡上

天黑了,心在滴滴答答

天亮时,仍挣不到阳光和土壤

那就放下梦想的羽衣

走进庸常的生活深丛

和锅碗瓢勺签份契约

和五谷杂粮修份因缘

为爱人炒菜,为孩子盛饭

做个贤妻良母

是梦想现实版的注释

25年,她必须把自己作为钢铁的一部分才能赖以生存,而那354本日记本摆成的一座小山,恰恰就印证了漫长的自说自话和对“钢铁”的抵抗。

“读,让她跳出了内斗的怪圈/写,让她跳出了负面情绪的圈层/书帮她甄选着人心/写帮她摒弃了浮躁/漫长的蛰伏期一过/她会有花萼哗然炸开”,她写道。

跳舞的菜农

山东德州车庄村,60岁的菜农村上诗曼种了几亩菜田。她对药物过敏,所以从来不往地里打农药,菜虫都被她养的鸡鸭鹅吃光了。她只种应季的蔬菜。

从雪地里挖出来的胡萝卜,她配文字:“冬日里膨胀的绿,张扬的红”。她每天的生活遵循着同一个轨迹,用三轮车驮着丈夫和满车的蔬菜,赶早到市里卖菜,车程一来回就是80公里。路上看到挂在高空的白日,她拍了下来,写“追赶太阳”。每天忙到晚上十点再回来,拍下屋檐上高悬的月亮,她又写:“是否会像我一样期待一支火把的出现”。

遇到乡野的美丽黄昏,也顾不得停下来。她用诗句写下生存的疲劳:

十月 黄昏

河对岸的夕阳 和一辆装满车的三轮车相撞

连同人

只是停住,奢侈地看了几秒

最后几片凋零的落叶

旋转 旋转,和风一起

只是发出一声轻轻的叹声

我问起她和丈夫的婚姻,她说“他在外面打工二十多年,我在家种菜,带大三个孩子”。后来丈夫又患了脑血栓,血块压迫神经,经常流哈喇子。精神也越发消沉,脾气变得暴躁,整日酗酒,每天离不开她的照顾,重活也得她来扛。她家从里到外的狼藉,就可见生活的慌忙。

她在诗里写:

不管我身边有没有人

这也是我一个人的黄昏

我现在就是一个舞蹈皇后

抱着风跳,踩着水跳

在金色的光里跳

像极了那只站在田埂上的鹊

她的视频画面,经常出现她的菜田,连续几年遇到旱涝灾害,她用短诗诉说菜农的苦,“三棵树上两个窝,七个叫来八不说。小人抬头望鸟儿,心事盛满一箩筐”。

她领我去看菜窖。不料,一两百斤白菜都给冻坏了。她连忙俯身蹲地,剥掉每棵白菜上蔫坏发黄的叶子。原本在镜头里局促不安的她,被拉回到她自己的生活语境,再也不顾忌被拍摄了。摘完的烂叶子又装进小独轮车,拉到菜田里当肥料。

当天下着大雪,车庄村里没几个人影,她全身上下裹得严严实实,戴着一顶红色毛线帽,帽沿下只露出两只眼睛。我在距离她几米远的地方从镜头里看她,忽然感受到从那个场景透出的一种疏离感,她形容自己“在村里,一直是一个格格不入的人”。村里面小媳妇聊天,东家长李家短,她只喜欢独处,人情世故也不在乎。

写诗通常只在劳动间隙。脑海里经常蹦出一些句子,等到活忙完,再记在手机记事本里,不修改就发了。

写诗就和打麻将一样

我不是短视频的深度用户,或者说,从感官上并不亲近这种“乡土味”的视听审美。但是当我把他们的生活和诗歌对照后,才意识到自己带着城市眼光的凝视,傲慢且无知。尽管我的青少年时期也是在农村和县城度过。

这长达一个半月的奔走,仿佛在地图上圈出了另一个远离城市话语中心的真空地带。

从这个地带长出的诗歌,有的看似稚嫩,但在用一面叫生活的透镜重新打量后,变得不一样了。

走进他们的家时,总是直观地感受到那种农村日常生活的潦草感。见我来,放羊诗人的妻子连忙清扫院子里满地的羊粪。那位钢铁厂女工特意领我去厨房洗手,因为卫生间的洗手池已是常年的发黄污渍。菜农大姐为了给我煮碗面,特意把有缺口或霉斑的碗筷藏到盆里,再从柜子里拿出一直没有舍得用的新碗筷。一个摆摊的中年男人十分羞涩地拿出地摊上卖的小百货,递给我,说:“大老远来,也没什么别的可以送你”……

这也是在我向他们征求拍摄意愿时,很多人会犹豫再三的原因,一则怕生活环境的艰苦为难了远道而来的记录者,另则又担心自己的“普通”配不上外部的肯定。

我出发时,正好处在疫情从封控到放开的节点。我先是跟着封控政策跑,后来又跟着他们的感染情况跑。即使刚退烧,他们也积极配合拍摄,对我付出极大的善意。

他们都来自中国最普通的县乡,虽然跨度六个省份,但这些地方和我记忆里县城老家的面貌并无二致,有着类似的模糊面貌。

我也曾是县城中学教室里千人一面的“小镇做题家”,青少年时期常常困顿于县城精神文化生活的贫瘠。我们想象最可及的目标就是通过高考逃离县城,去大城市求学就业。这些记忆里打捞的细节,蕴含着一种无聊、空洞又封闭的况味,构成了我眼里的县城叙事,似乎从来不能刺激想象。

如果没有了解到这些人的书写,他们的面孔或许就会被简单归类,就是记忆里周遭的大多数,如同堂兄、表叔或姑婶。

他们身上最吸引我的,就是最普遍但又强大的生活气场。他们在网上,说着与自身生存有关的事情,无所谓远方,也无所谓流量和围观,更像是把它当作了一个日常记事本。他们没有心思或者多余心力去精心打造一个句子、一个词语,既没有文学包袱,也没有被人认同的心理诉求,就像他们在采访时告诉我的,写诗就和周围人爱打麻将一样,都只是个爱好。

对他们来说,这些诗句,就是他们在劳作和奔波中,一声默默喘出的气息。他们让我想起瑞典作家梅特林克所描述的,“作为一根根无名的、无意识却并非不重要的木柴,投进人类大火”的——他们或许就是非凡的普通人。他们以同等心力在与沉默的生活对抗,酷似一个个平原上的“刘小样”,抑或是小镇上的“王彩霞”。

这一趟走访和拍摄,让我跳出城市圈层的目光,重新以回望者的视角,重新审视下沉世界自我言说的意义。把伏在生活上的灰,擦一擦,也许会露出诗。

“那诗歌对你来说是一种疗愈吗?”我问一位摆摊的写诗者。他48岁,独自在县城生活。更早之前,他的公司倒闭了,婚也离了,他断绝了和很多人的联系,独来独往。

“心里有些东西压抑着,很沉重,写一写,人能够填满。诗歌算是生活的一种填充剂。想用它来治愈人生的困惑和痛苦,但是又治愈不了,没什么意义,”他说,“秋风一起,树叶要落下来,草都要低下去。这就是命运的安排。尽力事,珍惜物,感激人。这就够了。”

本文来自微信公众号:远野计划 Now(ID:gh_467b0a82775f),作者:朱玲玉,图片:朱玲玉,编辑:陈远野